فن

هندسة الخوف: مأساة الإنسان الخاضع

الخوف غريزة كامنة تحت الجلد، لكن ماذا سيحدث إن جرى تحويره؟

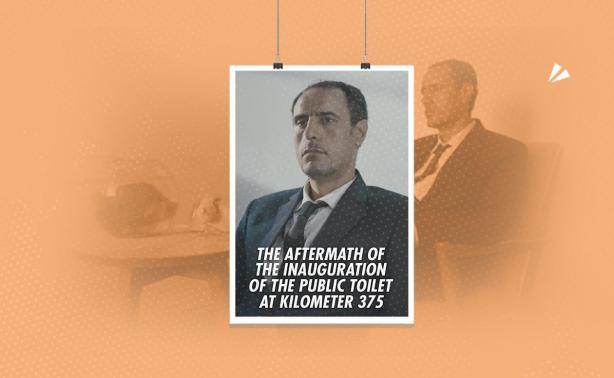

الملصق الدعائي للفيلم القصير «ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375»

الملصق الدعائي للفيلم القصير «ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375»

الخوف غريزة كامنة تحت الجلد، لكن ماذا سيحدث إن جرى تحويره؟ الخوف في صورته الأولية غريزة فطرية زرعها الله في كيان الإنسان لحمايته من المخاطر المحدقة.

هو جرس إنذار داخلي يُنبه إلى اقتراب الأذى، ويدفع الإنسان إلى اتقاء الخطر أو الفرار منه. لا أحد يُولد خائفًا، لكن الجميع يملك القابلية للخوف، تمامًا كما يملكون القابلية للحب أو للغضب. غير أن المجتمعات، خاصة تلك التي يُهيمن عليها القمع المؤسسي والتراتبية الصارمة، لا تكتفي بغريزة الخوف، بل تُحورها، تُعيد برمجتها، لتتحول من وسيلة دفاع إلى أداة سيطرة، ومن نظام حماية إلى شبكة أسر.

تشيخوف في قصته القصيرة «موت موظف»، لا يحكي لنا عن موظف عطس فاعتذر ثم مات، بل يحكي عن البنية النفسية المهزوزة التي يمكن أن تُصيب الإنسان حين يُعاد تشكيل الخوف داخله بصورة تُفقده ثقته بنفسه وبالواقع.

أما عمر الزهيري، في فيلمه العبقري «ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375»، فيُقدم تأويلاً بصريًا خلاقًا لهذه الحالة: موظف بيروقراطي بسيط، يبدو كأنه يؤدي عمله بحذر، لكنه في الحقيقة يعيش حياة كاملة محكومة بالخوف، ليس فقط من السلطة، بل من فكرة أن الخطأ قد يكون بابًا للفناء. الفيلم كما القصة لا يدين الأفراد، بل يُدين النظام الذي يُعيد توجيه غريزة طبيعية نحو مسار مرضي.

منذ اللحظة الأولى، يقيم الفيلم عالمه على أرض الفانتازيا الساخرة، محاكياً بعين مصرية شديدة الوعي عبثية المخرج رأفت الميهي الذي طالما أدهش جمهوره بعوالمه المحطّمة للمألوف. يضع الزهيري حجر أساسه هو الآخر، لكن لا لمشروع حمّام كما توحي السخرية الظاهرة، بل لمشروع سينمائي متكامل يعيد قراءة الإنسان (المصري) في لحظات هشاشته أمام السلطة.

للمخرج المصري عمر الزهيري، في محاولة لصياغة بصرية عميقة، تتجاوز سطح السخرية لتبلغ أعماق النفس البشرية، وتعيد طرح سؤال طالما طارد الأعمال الأدبية والسينمائية التي تتناول العلاقة بين الفرد والسلطة: من المسؤول عن ديمومة الخوف؟ هل هو القامع، أم الخاضع؟

السلطة الاستبدادية – أيًا كان شكلها، سياسية أو دينية أو اجتماعية – تعمل دائمًا على هندسة الخوف داخل النفوس. لا يكفيها أن تُطاع، بل تطمح لأن يُفكر الأفراد بطريقة تجعلهم يطيعونها من تلقاء أنفسهم. ولهذا تُصنع منظومة كاملة من الإذلال والرموز والطقوس والتخويف، تجعل من أبسط الأفعال (كالعطس في حضرة جنرال مثلاً) مشروع تهديد.

ولكن الخانع هنا شريك في صناعة الخوف؛ لا لأنه يستحق العقوبة، بل لأنه سمح للخوف أن يتحول من مجرد رد فعل إلى طريقة حياة. الخانع حين يستبطن الخوف، يُصبح هو ذاته أداة بيد السلطة، يراقب نفسه، ويؤذي نفسه، بل ويكاد يُطالب بعقابه. إنه الموت البطيء للكرامة والحرية والعقل.

من تشيخوف إلى الزهيري

«ذات مساء رائع كان إيفان ديمتريفيتش تشرفياكوف، الموظف الذي لا يقل روعة، جالسًا في الصف الثاني من مقاعد الصالة، يتطلع في المنظار إلى أجراس كورنيفيل، وأخذ يتطلع وهو يشعر بنفسه في قمة المتعة، وفجأة.. وكثيرًا ما تقابلنا وفجأة هذه في القصص، والكتّاب على حق، فما أحفل الحياة بالمفاجآت! وفجأة تقلص وجهه، وزاغ بصره، واحتبست أنفاسه.. وحوّل عينيه عن المنظار وانحنى و.. أتش! عطس كما ترون، والعطس ليس محظورًا على أحد في أي مكان، إذ يعطس الفلاحون ورجال الشرطة، بل وحتى أحيانًا المستشارون السريون، الجميع يعطس، ولم يشعر تشرفياكوف بأي حرج، ومسح أنفه بمنديله، وكشخص مهذب نظر حوله ليرى ما إذا كان قد أزعج أحدًا بعطسه، وعلى الفور أحس بالحرج، فقد رأى العجوز الجالس أمامه في الصف الأول يمسح صلعته ورقبته بقفازه بعناية ويدمدم بشيءٍ ما، وعرف تشرفياكوف في شخص العجوز الجنرال بريزجالوف الذي يعمل في مصلحة السكك الحديدية.»

(وفاة موظف – أنطون تشيخوف *ترجمة: الأعمال المختارة – مج 1 – الأعمال القصصية – دار الشروق)

يستلهم الفيلم قصته من قصة «موت موظف» لتشيخوف، حيث تؤدي عطسة عفوية من موظف صغير في المسرح إلى سلسلة من الإرباك والتوتر تنتهي بموته من شدة الخوف، بعد أن ظنّ أن الجنرال الذي جلس أمامه سيعاقبه على البلل الذي أصابه من العطسة. ببراعة، ينتزع الزهيري هذه الحبكة الكلاسيكية من سياقها الروسي في القرن التاسع عشر، ليغرسها في صحراء بيروقراطية مصر الحديثة، ويُعيد تشكيلها ضمن ديكور حكومي، خالٍ من الروح، متخم بالشعارات الرسمية الخاوية.

وقد قال عمر الزهيري لفرانس 24 إنه قرأ ذات يوم قصة تشيخوف فاتصل في اليوم التالي بكاتب السيناريو صديقه شريف نجيب، وأضاف الزهيري: «كتبنا السيناريو في ظرف أربعة أيام. لم يكن الأمر صعبًا أبدًا، وإنجاز الفيلم إجمالًا تم بسرعة. هي توجهاتي الشخصية، فكان موضوع القصة يهمني، لذلك استطعت بعد أن قرأتها أن أتخيلها دون صعوبة كبيرة. وبالعكس، فالعمل على نص أدبي سهّل لي الأمر، وكانت تجربة مفيدة جدًا».

الموظف في الفيلم، مثل تشرفياكوف، يعطس، وتلك العطسة البسيطة تثير زوبعة في داخله لا تنتهي إلا بالموت. ولكن الفارق في معالجة الزهيري يكمن في البناء السمعي والبصري الذي يجعل من السخرية أداة تفكيك لا تهكمًا فقط. لا نرى هنا موظفًا مضحكًا أو جنرالًا قاسيًا، بل نرى المنظومة كلها وقد تواطأت على إنتاج الرعب. الخوف لا ينبع فقط من «الأعلى»، بل يترسّب في النفوس، يتراكم في اللاوعي، في لغة الجسد، في إلحاح الاعتذار، في ارتباك النظرات، حتى يصبح «نظامًا داخليًا» لا يحتاج إلى سوط خارجي.

السخرية السوداء

«لم يعرف الناس إذا كان بوسعهم الضحك، ففي الفيلم جزء كوميدي وفي نفس الوقت بعد جدي. تحصل مأساة في الفيلم لكن نسخر منها. لذلك تردد الناس: نضحك أم لا؟ من جهة أخرى استغرب الناس، وخصوصًا الشباب، شكل الفيلم المختلف وغير متوقع.»

بذكاء لافت، ينصب عمر الزهيري فخًا ساخرًا للمتفرج. يبدأ المشهد بإعلان تدشين مشروع «حمّام»، فتُقام له احتفالية تليق بمصانع ومشاريع قومية: رجال ببدلات أنيقة، فلاشات كاميرات، خطابات تضخمية، تصفيق روتيني. لكن الحقيقة أن المشروع لا يتجاوز دورة مياه عمومية. هنا تبلغ السخرية ذروتها، لكنها لا تبقى سطحية. خلف تلك الضحكة الأولى، يكمن نقد مرير لمنظومة تعيد إنتاج الخداع الذاتي، لا فقط بين السلطة والمواطن، بل حتى بين المواطن ونفسه.

الحمّام ليس مشروعًا بنيويًا، بل رمز للضحالة الفكرية والخطابية، للعجز المؤسسي عن الإنجاز الحقيقي، وللمبالغة في تقديم «اللاشيء» على أنه منجز حضاري. وحين يعطس الموظف، لا يكون قد ارتكب جريمة، بل حرّك الغبار فوق تلك المنظومة الهشة، فأعاد توازنها المهزوز إلى الواجهة.

الفانتازيا وسؤال الواقعية

ربما من أسباب انجذاب المخرج نفسه إلى هذا العمل، كما صرّح، كونه يجد في الفانتازيا الساخرة مجالًا أرحب لقول ما لا يمكن قوله في الواقع المباشر. وهو بهذا يلتقي مع تقاليد مصرية قديمة في استخدام الكوميديا السوداء كسلاح نقدي. لكن الجديد هنا هو توليفة الزهيري بين السخرية الصامتة والأداء التعبيري المقنّن، بحيث لا يقع الفيلم في فخ التهريج، ولا يهبط إلى درك الوعظ المباشر.

هل يموت الضعفاء بخوفهم؟

لعل السؤال الأعمق الذي يطرحه الفيلم هو ما إذا كان الخوف وحده مسؤولًا عن موت الإنسان. هل الموظف في الفيلم مات لأنه عطس؟ أم لأنه لم يستطع الخروج من منظومة الاعتذار؟ لأنه اعتقد أن السلطة تراه، وتراقبه، وتستعد لمعاقبته في كل لحظة؟

ما يميز الفيلم بالنسبة لي كونه من الأفلام التي تثير الأسئلة، وتحرض على التفكير في موقفنا من هذه المنظومة. هل نحن كأفراد نعيد إنتاج القمع بخضوعنا، بسكوتنا، بتطبيعنا مع اللاعقلاني؟